<![CDATA[

Vom ewigen Kampf der Viren und Zellen

Beim Stichwort Virus denken viele Menschen sofort an Erreger von Krankheiten wie Grippe, Hepatitis oder Kinderlähmung. Viren können aber nicht nur Zellen von Menschen befallen, sondern auch Mikroorganismen sowie Zellen von Pflanzen und Tieren. So geht beispielsweise die sogenannte Mosaikkrankheit von Kulturpflanzen wie Tomaten oder Tabak- und Paprikaarten auf ein Virus zurück. Zu den Merkmalen der Krankheit gehören Flecken auf Blättern, die zu einem mosaikartigen Farbmuster führen.

Bei Pflanzen werden Viren häufig durch Insekten übertragen, doch dies ist nur einer von zahlreichen möglichen Übertragungswegen. So erfolgt die Übertragung von Grippeviren, die Menschen zu schaffen machen, über die Luft beziehungsweise Tröpfchen, die beim Sprechen, Niesen oder Husten abgegeben werden. In der langen Entwicklungsgeschichte des Lebens haben Organismen Wege gefunden, Viren unschädlich zu machen. Diese wiederum haben Strategien entwickelt, um sich in Organismen zu behaupten. Um das Wechselspiel zu verstehen, müssen Forscher versuchen, tiefe Einblicke in die Vorgänge innerhalb von Zellen zu gewinnen. Professor Sebastian Springer von der Jacobs University tut dies bereits seit einem Vierteljahrhundert. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat der Biochemiker dabei wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Was Lebewesen auszeichnet

Wissenschaftler sehen in Viren auch deshalb einen faszinierenden Forschungsgegenstand, weil diese in der Regel ungefähr zwischen 20 und 400 millionstel Millimeter großen Partikel in der Natur eine Sonderstellung einnehmen. Fachleute haben eine Reihe von Merkmalen zusammengetragen, die Lebewesen auszeichnen. Eines davon ist die Fortpflanzung. Diese kann geschlechtlich über Samen oder auch ungeschlechtlich erfolgen. So bilden zum Beispiel Erdbeeren lange Ausläufer, an deren Enden Knospen zu neuen Pflanzen mit eigenen Wurzeln und Blättern heranwachsen. Ein weiteres Merkmal von Lebewesen ist, dass sie sich entwickeln. Auch dabei gibt es allerdings erhebliche Unterschiede. Während ein Mensch ungefähr 20 Jahre braucht, um seine volle körperliche Größe zu erreichen, genügen einem Pferd rund drei Jahre und einer Maus zehn Wochen. Allen Lebewesen ist zudem gemeinsam, dass sie einen Stoffwechsel haben, also Stoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen und umwandeln. Während Menschen nicht ohne Sauerstoff leben können, sind manche Bakterien sehr wohl dazu in der Lage. Sie nutzen andere Stoffe, um Energie zu gewinnen. Ein weiteres Merkmal von Lebewesen ist, dass sie auf Reize reagieren. Wenn ein Mensch plötzlich grellem Licht ausgesetzt ist, schließt er die Augen. Die Mimose, eine Pflanze, faltet schon bei einer leichten Berührung ihre Fiederblättchen zusammen. Solche Phänomene lassen sich bei Viren nicht beobachten.

Eingehülltes Erbmaterial

Ein Virus besteht nicht etwa aus einer Zelle, sondern lediglich aus Erbmaterial, das in einer Proteinhülle, das heißt einer Hülle aus Eiweißstoffen, eingeschlossen ist. Vermehren können sich Viren nur dann, wenn sie in Zellen eindringen. Sie nutzen die Ausstattung der Zelle, um neue Viruspartikel zu bilden, die die Zelle verlassen und andere Zellen infizieren können. Mit anderen Worten: Viren sind von Organismen mit einem eigenen Stoffwechsel und der Fähigkeit, Energie umzuwandeln, abhängig. Deshalb betrachten manche Experten sie nicht als Lebewesen. Andere hingegen halten eine solche Zuordnung durchaus für gerechtfertigt. Schließlich bestehen Viren aus biologischem Material, steuern die Vermehrung ihres Erbguts, sind an bestimmte Lebensbedingungen angepasst, unterliegen der Evolution und sind untrennbar mit dem Leben auf der Erde verbunden.

Die Erde ist nach heutigem Kenntnisstand vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren entstanden und beherbergte vermutlich schon vor dreieinhalb Milliarden Jahren einzellige Lebewesen. Die Zahl der wissenschaftlich beschriebenen Arten von Lebewesen liegt inzwischen Schätzungen zufolge bei mehr als zwei Millionen, und Wissenschaftler halten es für möglich, dass sich mit diesen Arten an sie angepasste Virenarten entwickelt haben.

Wie sich der Körper wehrt

Wie Sebastian Springer erläutert, verfügt der menschliche Organismus über besondere Verfahren, um Viren zu bekämpfen. So können sich von den weißen Blutkörperchen gebildete Eiweißmoleküle, sogenannte Antikörper, an Viren binden und diese zu Körperzellen befördern, wo sie unschädlich gemacht werden. Außerdem gibt es spezielle weiße Blutkörperchen, die sogenannten T-Zellen, die laufend durch den Körper wandern und auf den Membranen von Körperzellen nach Anzeichen dafür suchen, dass die Zellen von Viren befallen sind. Wenn sie befallene Zellen erkannt haben, können die T-Zellen sie zerstören oder aber mit Botenstoffen andere Zellen herbeirufen, die sicherstellen, dass nicht noch weitere Körperzellen befallen werden. Eine zentrale Frage ist jedoch, wie es die T-Zellen schaffen, von Viren befallene Zellen zu erkennen. Schließlich befinden sich die Viren innerhalb der Zellen, die T-Zellen aber außerhalb, durch die Zellmembranen von ihnen getrennt. Woher weiß die T-Zelle, dass sich jenseits der Zellmembran ein Virus befindet? Um diese Frage zu klären, mussten und müssen Wissenschaftler wie Springer detaillierte Erkenntnisse über die Bestandteile von und die Vorgänge in Zellen gewinnen.

Fachleute schätzen, dass der menschliche Körper aus ungefähr 100 Billionen Zellen mit Größen zwischen etwa einem zehntel und einem hundertstel Millimeter besteht. Gemeinsam ist allen Zellen von Lebewesen, dass sie von einer Membran umhüllt sind und dass sich in ihrem Innern eine zähe, als Cytosol bezeichnete Flüssigkeit sowie Ribosomen befinden. Diese haben die Aufgabe, mithilfe der Bauanleitungen, die ihnen das Erbgut in der Zelle liefert, Proteine herzustellen. Die Eiweißstoffe dienen nicht nur als Baumaterial für Zellen, sondern erfüllen noch weitere wichtige Funktionen. So gibt es beispielsweise als Enzyme bezeichnete Proteine, die biochemische Reaktionen in Gang setzen.

Die Zellen von Pilzen, Pflanzen, Tieren und Menschen sind nicht nur um ein Vielfaches größer als die von Mikroorganismen wie Bakterien, sondern auch wesentlich komplexer. So enthalten sie zum Beispiel Mitochondrien, die mithilfe von Sauerstoff aus Zuckern, Fetten und anderen Nährstoffen Energie gewinnen. Besonders viele Mitochondrien gibt es in Zellen mit einem hohen Energiebedarf, das heißt unter anderem in Nerven- und Muskelzellen. Besonders viele Ribosomen wiederum sind in Zellen der Bauchspeicheldrüse enthalten, denn dort müssen zahlreiche Proteine gebildet werden. Darunter sind Verdauungsenzyme, die an den Darm abgegeben werden, um Eiweißstoffe, Kohlenhydrate und Fette zu spalten.

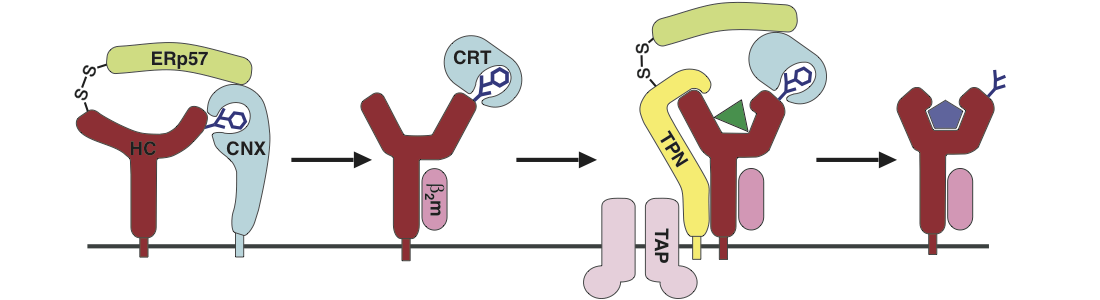

Nach den Worten von Springer können T-Zellen von Viren befallene Zellen erkennen, weil diese auf ihrer Membran bildlich gesprochen entsprechende Hinweise wie Fahnen in den Wind halten, ein Vorgang, der als Antigen-Präsentation bezeichnet wird. Möglich sei dies, weil in Zellen Eiweißstoffe, also auch die von Viren, zerlegt würden, und zwar in sogenannte Peptide. Diese körpereigenen oder -fremden Moleküle aus mindestens zwei Aminosäuren würden auf der Zellmembran von entsprechenden, als MHC1 bezeichneten Rezeptoren präsentiert. Anders ausgedrückt: Hinter dem Kürzel MHC stecken bestimmte Eiweißstoffe, die die Fähigkeit besitzen, Stücke von fremden Eiweißstoffen, sogenannte Antigene, zu binden. Solche Antigene können von Viren stammen, aber zum Beispiel auch von Bakterien oder Parasiten. “An der Oberfläche von Zellen befinden sich zu jedem Zeitpunkt Zehntausende Peptide, die präsentiert werden”, sagt der Bremer Biochemiker. Die T-Zellen sähen sich die einzelnen Rezeptoren genau an. Wenn sie auf ein Peptid stießen, das vermutlich zu einem Krankheitserreger gehöre, werde das Immunsystem aktiv.

Die Tricks der Viren

So wie Organismen Verfahren entwickelt haben, um Viren auszuschalten, so haben diese jedoch Wege gefunden, dies zu verhindern. Eine Möglichkeit besteht laut Springer darin, dass sie sich so schnell vermehren, dass die Immunantwort nicht mehr Schritt halten kann. Ein Beispiel hierfür liefere das Poliovirus, das beim Menschen die Kinderlähmung auslöst. HI-Viren wiederum schaffen es nach den Worten des Wissenschaftlers, der Immunabwehr zu entkommen, weil sie sich schnell verändern, das heißt mutieren. Die HI-Viren schädigen die körpereigenen Abwehrkräfte, sodass eindringende Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien oder andere Viren nicht mehr effektiv bekämpft werden können – unter Umständen mit der Folge, dass irgendwann Probleme wie Lungenentzündungen auftreten. Kommt es zu solchen gesundheitlichen Schwierigkeiten, sprechen Mediziner von einer Aids-Erkrankung.

Bremer Grundlagenforschung

Manchen Viren gelingt es auch, sich dauerhaft in Zellen einzunisten und die Immunantwort zu unterbinden. Als Beispiel nennt Springer das Virus, das für den als Herpes zoster bezeichneten Hautausschlag mit Bläschenbildung verantwortlich ist. Der Biochemiker betreibt Grundlagenforschung und interessiert sich dabei vor allem für die Frage, wie es Viren gelingt, den Transport von Peptiden, die ihre Entdeckung durch T-Zellen ermöglichen würden, aus dem Zellinnern zur Zellmembran zu verhindern. Untersucht haben er und seine Mitarbeiter dieses Phänomen an einem gp40 genannten Protein eines bei Mäusen vorkommenden Virus. Diesem gelingt es nach den Erkenntnissen der Forscher, MHC1-Moleküle im Zellinnern festzuhalten, sodass diese die Zelloberfläche nicht erreichen. “Das Virusprotein bindet sich an solche Moleküle und heftet sich zugleich an ein fest sitzendes Protein der Zelle”, erklärt Springer.

Die Arbeit des Biochemikers und seiner Mitarbeiter wurde zunächst von der Bremer Tönjes-Vagt-Stiftung unterstützt und wird jetzt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Fachleute erhoffen sich davon mehr Wissen über die vielfältigen Strategien, mit denen es Viren schaffen, sich in Organismen zu behaupten. Springer misst ihr auch für die Krebsforschung Bedeutung bei. Tumorzellen nützten ähnliche Mechanismen wie Viren, um die Immunabwehr auszuschalten.

Von Jürgen Wendler, © Weserkurier Bremen.

]]>